Weitere Behandlungsmethoden

- Altersbedingte Makuladegeneration

- Augen lasern (Refraktive Chirurgie)

- Grauer Star (Katarakt)

- Grüner Star (Glaukom)

- Hornhauttransplantation

- Hornhautverkrümmung

- Keratokonus

- Kinderophthalmologie

- Kurzsichtigkeit (Myopie)

- Lidchirurgie

- Linsenimplantation

- Netzhautoperationen

- Presbyopie

- Weitsichtigkeit (Hyperopie, Hypermetropie)

.webp)

Grauer Star (Katarakt)

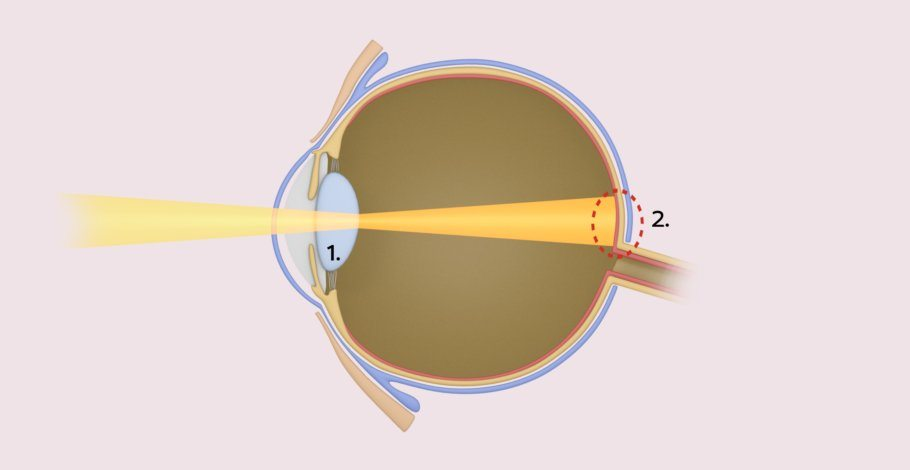

Der graue Star ist keine Erkrankung im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr die Folge der natürlichen Alterung der menschlichen Linse. Diese trübt nach und nach ein, sodass die ansonsten glasklare Linse weißgrau aussieht. Die Eintrübung führt über die Zeit zu einer verminderten Lichtdurchlässigkeit. Die Patienten sehen dadurch im Alltag schlechter, beispielsweise beim Autofahren und Lesen. Selbst eine neue Brille kann diesen Zustand nicht verbessern. Eine Operation kann sinnvoll sein, wenn sich die Patienten infolge der reduzierten Sehleistung zunehmend eingeschränkt fühlen.

1. Linse (trüb), 2. Streulicht auf der Netzhaut (unscharf)

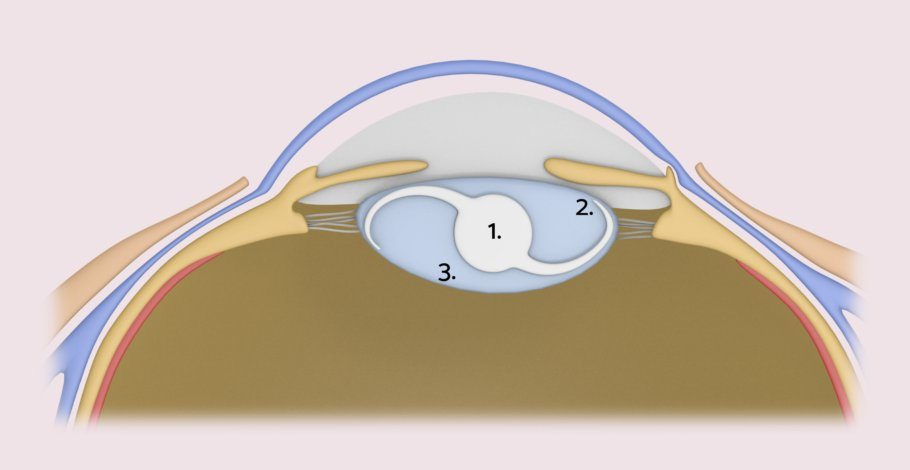

1. Kunstlinse, 2. Kapselöffnung, 3. Linsenhülle / Kapselsack

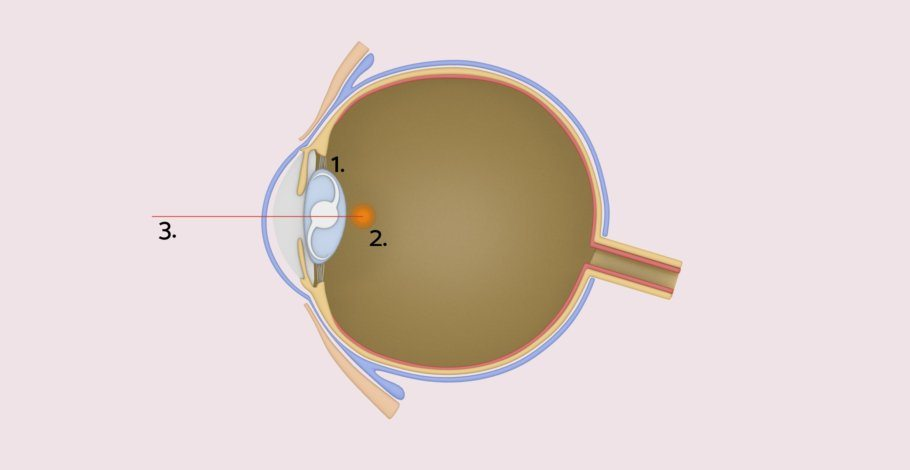

1. Getrübte Linsenkapsel (Nachstar), 2. Energiewolke, 3. Zielstrahl

Vor der Operation des Grauen Star

Zunächst wird das Auge genau untersucht und vermessen, um ein optimales OP-Ergebnis zu erzielen. In Abhängigkeit von den dabei erhobenen Befunden wählt der Augenarzt gemeinsam mit dem Patienten eine passende künstliche Linse aus, welche die getrübte Linse ersetzen soll. Heutzutage sind hierbei ganz individuelle Lösungen möglich, beispielsweise Linsen, die auch komplexere Sehfehler korrigieren können und häufig sogar eine Brille überflüssig machen.

Intraokulare Linsen (IOL)

Die Wahl des passenden Linsenmodells ist essenziell für ein perfektes Ergebnis. Es gibt drei verschiedene Linsentypen: monofokale, torische und multifokale Linsen. Alle modernen Premiumlinsen haben einen integrierten UV-Schutz, der schädliches UV-Licht zu 100 Prozent absorbiert.

Monofokale Linsen

Diese Linse gewährt, genau wie die menschliche Linse im Alter, nur einen Brennpunkt. Sie dient der Korrektur von Kurz– oder Weitsichtigkeit. Klassischerweise wird die Kunstlinse so gewählt, dass der Brennpunkt in der Ferne liegt. Dadurch benötigen die Patienten für die Nähe eine Lesebrille. Liegen komplexere Sehfehler wie eine starke Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) vor, reichen diese Linsen nicht aus, um den Sehfehler komplett zu korrigieren.

Torische Linsen

Diese Linsen korrigieren neben Kurz- oder Weitsichtigkeit zusätzlich auch eine Hornhautverkrümmung (Astigmatismus). Sie werden individuell für jeden Patienten hergestellt und entsprechend der individuellen Hornhautverkrümmung implantiert. Eine neue Dimension eröffnet dabei der LED-Hornhauttopograph Cassini, der eine Hornhautverkrümmung in bisher unerreichter Präzision vermisst. Seine Ergebnisse werden direkt in den Lensar® Laser eingespeist, der mittels integrierter Iriserkennung die echte Achse der Hornhautverkrümmung erkennt und markiert. So kann der Operateur die Linse sehr viel exakter ausrichten als mit der herkömmlichen manuellen Markierung.

Multifokale Linsen und neue Makula Spezial Linse

TRIFOKAL

Diese Linsen bieten im Gegensatz zu monofokalen Linsen die Möglichkeit, nach der Operation auf eine Brille verzichten zu können. Die trifokalen Linsen haben mehrere Brennpunkte: Objekte in der Nähe (Zeitung), in der mittleren Distanz (Computer, Tacho) und in der Ferne (Theater, Oper). Tagsüber funktioniert das sehr gut, nachts aber entstehen bei hellen Lichtquellen wie LED Lampen oder roten Rückleuchten von Autos z.T. sehr störende kreis- oder sternförmige Lichtkränze (genannt Halos oder glare), welche das Autofahren nachts erheblich beeinträchtigen.

EDOF

Die Abkürzung steht für Extended Depth Of Focus. EDOF Linsen wurden entwickelt um die oben beschriebenen störenden Nebenwirkungen der trifokalen Linsen zu minimieren. Das gelingt nicht allen Herstellern jedoch die EDOF Segmentlinsen (z.B. Acunex vario) weisen diese störenden Lichteffekte nicht auf. Dafür sind ganz klein gedruckte Schriften (Beipackzettel von Medikamenten, Börsenkurse in der Zeitung oder das bekannte Kleingedruckte in Verträgen) nur mit einer leichten Lesebrille zu entziffern. Ein alternatives Konzept wie der Überblendvisus nach dem Düsseldorfer Schema, entwickelt von den dortigen Premium-Ärzten kann diesen kleinen Nachteil wiederum ausgleichen.

MONOVISION – BLENDED VISION

Ein altes, aber dennoch bekanntes System, um auf die Brille im Alltag zu verzichten. Es basiert auf dem Prinzip, dass wir ein dominantes und ein nicht dominantes Auge haben. (Ähnlich wie bei unseren Händen: Rechts- oder Linkshänder.) Das dominante Auge wird für die Ferne auskorrigiert und das nicht dominante Auge für die Nähe. Nach einer gewissen Eingewöhnungsphase – 3 bis 12 Monate – funktioniert dieses System auch sehr gut, vor allem ohne störende Blendungserscheinungen nachts. Es ist eine gute alternative Behandlung, wenn weder trifokale- noch EDOF Linsen aufgrund anatomischer Besonderheiten nicht empfehlenswert sind.

EXTENDED MACULAR LENS

Diese Linse wurde gezielt für Patient:innen mit Makulaerkrankungen konzipiert, da zu oft nach einer Grauer-Star-Operation bei Vorhandensein einer Makulaerkrankung (AMD) Patienten schlechter gesehen haben als vor dem Eingriff. Die Eyemax Mono-Linse unterstützt die Fähigkeit des Gehirns, die gesündesten Bereiche der Makula zu nutzen und dabei das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Kombiniert mit einer Brille kann dieses Linsensystem darüberhinaus das Bild vergrößern. Es ist in gewisser Weise einfach und kompliziert zugleich! Das Optimieren des Bildes über die gesamte Makula ist eine revolutionäre Art, Patient:innen zu helfen, deren Augenerkrankung das zentrale Sehen beeinträchtigt – wie bei AMD oder Makulaödem.

Ablauf der Grauer-Star-Operation

Die Operation erfolgt ambulant unter lokaler Anästhesie, häufig auch mit einer leichten Sedierung (Dämmerschlaf). Der Eingriff dauert 10 bis 20 Minuten. Müssen beide Augen behandelt werden, wird das zweite Auge nach wenigen Tagen oder deutlich später operiert. Die Kataraktoperation ist sowohl manuell als auch mit dem Femtosekundenlaser möglich. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ist der Laser präziser, sicherer und schonender als die menschliche Hand. Der Laser korrigiert sogar eine Hornhautverkrümmung mit höchster Genauigkeit.

Bei der Laser-Star-OP schneidet der Laser einen etwa 2 Millimeter feinen Schnitt am Rande der Hornhaut zur Linse und zerkleinert auch die trübe, natürliche Linse des Auges. Anschließend entfernt der Augenchirurg die Linse aus dem Kapselsack (Halteapparat der menschlichen Linse). Der Kapselsack dient auch der neuen Kunstlinse als Aufhängung.

Katarakt-OP mit dem Femtosekundenlaser

Dank der Femtosekundenlaser-Technologie können heute einzelne Schritte der klassischen Grauen Star-Operation automatisiert und sehr schonend durchgeführt werden. Die Eröffnung der menschlichen Linsenkapsel, die Zerteilung und Auflockerung des trüben Linsenkerns sowie der Schnitt am Rande der Hornhaut werden durch den Laser innerhalb weniger Sekunden durchgeführt. Abgesehen von der weitaus größeren Präzision des Lasers im Vergleich zur menschlichen Hand wird die Operation dadurch schonender und sicherer. Das bestätigen alle aktuellen wissenschaftlichen Publikationen.

Risiken einer Grauer-Star-Operation

Star-Operationen zählen zu den häufigsten und sichersten Operationen weltweit. Komplikationen wie Infektionen im Auge treten sehr selten auf und können gut behandelt werden. Allerdings kann manchmal die Brechkraft der implantierten Kunstlinse nicht einhundertprozentig stimmen. Deshalb müssen die Patienten im Vorfeld des Eingriffs darüber aufgeklärt werden, dass auch eine moderne Kunstlinse nicht die Fähigkeiten einer jugendlichen, menschlichen Linse hat.

Nach der Katarakt-Operation

Nach der Operation legt der Augenarzt einen sterilen Verband an, den er schon am nächsten Tag bei der postoperativen Kontrolle entfernt. Die ersten Tage und Wochen nach der Operation kann das Auge häufiger tränen und gerötet sein. Sehleistung und Brechkraft des Auges können in den ersten vier bis sechs Wochen noch schwanken, sollten sich jedoch stetig verbessern. Eine eventuell notwendige Brille wird deshalb frühestens nach sechs Wochen angepasst. Die Patienten können bereits nach wenigen Tagen bis einer Woche an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Für eine schnelle Heilung sollten sie in den ersten sechs Wochen auf Sport, Schwimmen und sonstige körperliche Anstrengungen verzichten sowie Reiben oder Druck auf das operierte Auge vermeiden.

Experten für diese Behandlung

© PMC

- Moderne Augenheilkunde

Dr. med. Ilya Kotomin

Smile Eyes Leipzig

© PMC

- Moderne Augenheilkunde

Priv.-Doz. Dr. med. Daniel Pilger

Smile Eyes Berlin

© PMC

- Moderne Augenheilkunde

Raphael Neuhann (FEBO)

Opthalmologikum Dr. Neuhann / Augentagesklinik am Marienplatz

© PMC

- Moderne Augenheilkunde

Dr. med. Tabitha Neuhann

Opthalmologikum Dr. Neuhann / Augentagesklinik am Marienplatz

© PMC

- Moderne Augenheilkunde

Prof. Dr. med. Tanja M. Radsilber

Augenzentrum Prof. Dr. med. Holzer & Prof. Dr. med. Rabsilber

© PMC

- Moderne Augenheilkunde

Dr. med. Karsten Klabe

Breyer, Kaymak & Klabe AugenchirurgieAlle Experten aus diesem Fachbereich

Alle anzeigen

© PMC

- Moderne Augenheilkunde

Dr. med. Ilya Kotomin

Smile Eyes Leipzig

© PMC

- Moderne Augenheilkunde

Priv.-Doz. Dr. med. Daniel Pilger

Smile Eyes Berlin

© PMC

- Moderne Augenheilkunde

Raphael Neuhann (FEBO)

Opthalmologikum Dr. Neuhann / Augentagesklinik am Marienplatz

© PMC

- Moderne Augenheilkunde

Dr. med. Tabitha Neuhann

Opthalmologikum Dr. Neuhann / Augentagesklinik am Marienplatz

© PMC

- Moderne Augenheilkunde

Prof. Dr. med. Tanja M. Radsilber

Augenzentrum Prof. Dr. med. Holzer & Prof. Dr. med. Rabsilber

© PMC

- Moderne Augenheilkunde